さて今まででの事で内閣が、短命すぎて経済政策が送れたことは、考えられるだろう。そこで小泉竹中政策だ。不良債権を抱えた金融機関を「竹中プラン」と呼ばれる「金融再生プログラム」により再生健全化を図った。

竹中プランとは、

(1)新しい金融システムの枠組み 安心できる金融システムの構築 ・中小企業貸出に対する十分な配慮 ・平成16年度に向けた不良債権問題の終結

(2)新しい企業再生の枠組み 「特別支援」を介した企業再生 ・RCC(株式会社整理回収機構は、金融機能の再生及び健全化を行うための銀行・債権回収会社)の一層の活用と企業再生・ 企業再生のための環境整備 ・企業と産業の再生のための新たな仕組み

(3)新しい金融行政の枠組み 資産査定の厳格化 ・自己資本の充実 ・ガバナンスの強化

というものだった。

不動産の担保率は通常70%なのである。ところが、バブル末期頃には120%にして貸していた。つまり、1億円の不動産には7000万円の融資が行われるわけである。庶民は1億円の不動産を買うとき1億円+10%*36(金利約1億円)を払う。ところが10年後、動産の価値は5000万円に落ちていた。

さらに、バブル末期には1億円の不動産に1億2千万円を貸したのである。これは1億円の不動産に、1億7000万円の不動産価値をつけたのと一緒である。不動産の上昇が年間10%以上、上昇している時はよいが、不動産の上昇がストップした時には、多くの不動産が、最初から担保割れをしている常態になる。だから、不動産を売却しても融資額にもとどかない。ましてや、利息分など取れるはずも無い。これが不良債権の実態だ。金融機関が株券を持っていても同じ事。株式が値下がりして、やはり、不良債権化してしまうのだ。

小泉竹中政策の優れていたところは、雇用の確保をした事と、株式市場に、お金を確保したことだろう。上場企業を倒産させれば、雇用が失われる。株式市場の株券は紙切れになる。すべて失われるのである。そこで会社同士を合併させる事で、雇用と資金を守ったのだ。では、どのようにして、下がり続けていた経済を、立て直したのか?

橋本内閣の時代、国庫財政を立て直すため消費税の増税を行った。このため税収が減ってしまった。逆に小泉内閣の時代、大幅減税を行った。企業には1兆4千億円、個人にも定率減税などが行われた。また、株式市場にも減税が行われていた。

これが、どのように私たちに利益、または、損益をもたらしたのか、もう一度考えてみたいと思う。

|

|

|

|

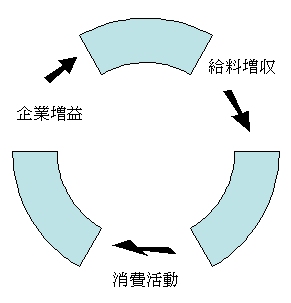

図1 消費による給料増収 (減税) |

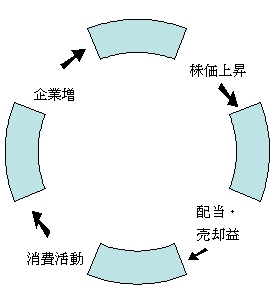

図2 消費による株価上昇 (減税) |

上記図1を見てみよう。減税により給料が増える。増えた給料で消費活動が起こる。活発な消費により企業利益が増益になる。企業の雇用が増えたり、ボーナスが増えたりする。そこで図2を見てみよう。企業利益が増えると株価が上昇する。株価が上昇すると配当や売却益が出る。配当や売却益で消費活動が活発になる。消費活動により企業利益が増益になる。と、好回転を生み出す。

|

|

|

|

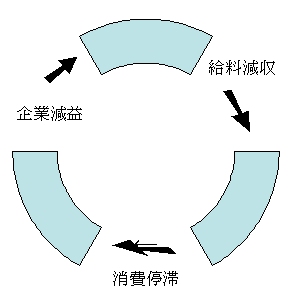

図3 消費による給料減収 (増税) |

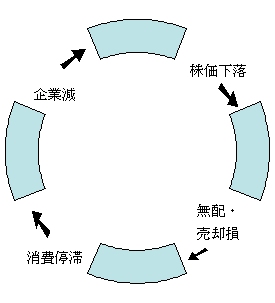

図4 消費による株価下落 (増税) |

橋本内閣では国庫財政を立て直すため、3%の消費税を5%に引き上げた。このため消費は停滞し税収は減る。企業は減益となり給料は変わらず、人員削減となる。株価も同じだ。企業の減益が起こる。株価は下落し配当は無くなり株式は売却損となり消費がより冷え込むのである。

3%から5%に増税しただけで、内需の低下を引き起こすのだ。現在、自民党内では消費税17%必要と話しているが、とんでもない話だ。2%の増税で消費が停滞する事が分かっているのだろうか?それを3倍強にしようとしているのだ。日本国民は超デフレに見舞われる。年収200万円のフリーターは34万円を消費税として持っていかれる。税金はそれだけではない。所得税、健康保険、国民年金と支払いがある。株価は上がらないので、完全なゼロ金利に戻る。当然、預貯金には金利がつかない。

超デフレのために企業は、人員削減のリストラを行い雇用が低下、一人暮らしをしている人は、家賃が払えずネットカフェ難民、生活保護と変化する。そのため、より税収は足りなくなる。結局増税ではどうにもならない現実が見えてくる。