ここで忘れてはならないことがある。先ほども書いたが、株式市場には年金や健康保険が運用されている。上昇はもちろん気にする必要は無いだろう。下降の時はマイナス運用になる。マイナス運用のこの損を誰が払うのか?もちろん国だ。国家は税金で成り立っている。つまり、国民が増税で、まかなうことになる。

|

|

|

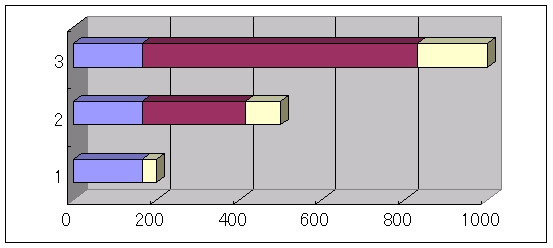

図5 所得と消費税の関係 |

図5の1は年収200万円のフリーター、2は年収500万円のサラリーマン、3は年収1000万円の経営者とした場合1のフリーターが借家暮らしをしていたら、どうなるか考えてみよう。消費税は34万円、家賃を7万円とした場合84万円必要となる。残りは月7万円弱、一日1000円として、たまに外食をするのをたして約4万円で48万円、すべて預貯金しても3万円で36万円何かトラブル(病気や怪我など)があれば36万円は使ってしまう。それに比べれば2、3は、相当余裕がありそうではないか?

消費税を食費などに、掛からないのであれば、もちろん生活は後、消費税分34万円残る。つまり、1年間で70万円は残る。もちろん自民党の与謝野、谷垣は、そのようなことは、考えていないだろう。この図5の2、3の人は人員削減のリストラとは無縁だったのか?もしくは、会社更生法などで国民に助けてもらった人々ではないか?庶民は消費税で、大企業を会社更生法で、倒産から助けている。ところが、税制論議は、自民、民主共に、消費税しか行わないのはなぜか?

政治家にとって、政治献金をしてくれるのは誰か?もちろん、庶民ではない。東証1部上場の大企業の社長などだろう。この癒着の構造を、政治家自身が打開できなければ、税制は消費税しか話されないだろう。

ここで税金のことについて、あらためてかんがえてみよう。税金には、直接税と間接税の2種類がある。直接税には、所得税、法人税、道府県民税、事業税など、では間接税には、消費税、酒税、揮発油税(ガソリン税)たばこ税などがある。

このところガソリンや食費が、原油高によって上がっている。ここでもう一度消費税を考えてみよう。消費税は税率5%である。1000円の商品は、1050円として、売られることになる。食品は10%前後の、値上げされている。つまり、1100円の商品は55円の消費税となり、1155円支払うことになる。

「あれ」と、思った人は正解。商品が、値上がると、自然増税になっているのが、この仕組み、内税方式としているため、感覚的には増税感は無いのだ。だが税金は今までの10%も、上がっている事実を、感じなければいけないだろう。

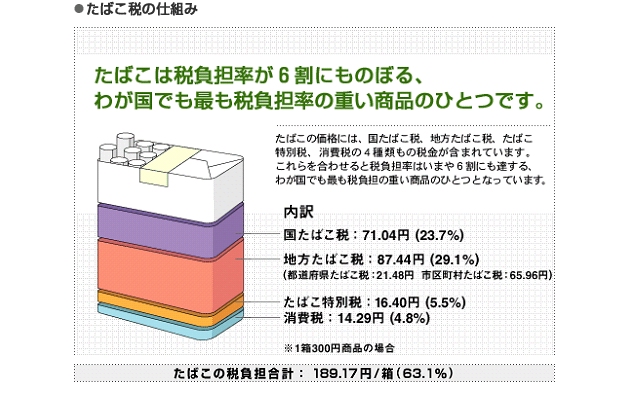

ここで税金の王様とも言えるタバコの税金を見てみよう。個人的にはタバコを吸わないので、税金の形には興味が無かった。ところが、調べてみてみると、びっくり仰天、半分以上、税金なのは知っていたが、これほどとは思わなかった。

日本たばこ産業(JT)のホームページでたばこ税の仕組みが出ていた。たばこ税は国たばこ税23.7%、地方たばこ税29.1%、たばこ特別税5.5%となっている。これにも消費税がかかっている。国はうまいことを考えたものだ、たばこ税を上げていくと消費税も自動的に増税されるのだからだ。報道などではたばこ税増税と報道される。ところが現実には、消費税も増税されているはずだ。

最近は愛煙家の数が減っているが、このように、二重課税になっているものにガソリンがある。ガソリン1リットル対して、揮発油税48.6円、地方道路税5.2円で53.8円が税金だ。1リットル150円の場合ガソリン89.2円、揮発油道路税53.8円消費税7円というのがガソリンの内訳、この場合金額が決まっているのでガソリンの値段が変わっても、ガソリン税は変わらない。だが、消費税は変わってくる。

|

|

|

図6 たばこ税の仕組み |

ここでもう一度、消費税に目を向けていこう。JTのホームページから、たばこ税の仕組みの、図を取ってきた。上記、図6である。たばこ税をすべて足した金額が174.88円、これを消費税4.8%で掛けてみた。答えは8.39円と出た。これがたばこ税に消費税を払っている、金額だったことになる。これが二重課税の実態だ。

生活に密着している消費税を、改めて見てみると、いかに悪税かが見えてくる。商品価格が上がっても、たばこ税やガソリン税のような間接税が上がっても、消費税は上がる仕組みになっている。本当によく考えてある悪税だ。