|

|

|

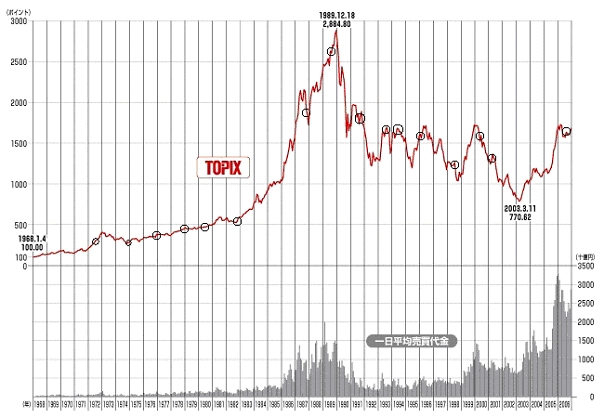

図7 東証株価指数 |

いや、つい興奮にしてしまった。気持ちを改めて話を続けよう。前ページ図7は東証株価指数、TOPIX(トピックス)の値動きだ。東証のホームページでは、次ぎように書かれている。

TOPIX(東証株価指数)は、「Tokyo Stock Price Index」の略称で、株式市場全体の動向を測る”ものさし”として、実際に株式投資を行っている方にとって重要な指標として利用されています。

1968年(昭和43年)1月4日の値を100としてスタートしたTOPIXは、このグラフに描き出されているように日本の経済の流れを表していますが、戦後の1949年(昭和24年)に設立された東京証券取引所は、証券流通市場の中枢機関として有価証券の売買取引を行うために必要な市場を開設し、有価証券の公正な価格の形成と円滑な流通を図るという重要な役割を果たしてきました。

いやー、私としては、「いつもお世話になっています。今後ともより良いお付き合いをお願いします」などと言って挨拶したいぐらい頻繁に使っているものだ。

図7の黒丸部分は内閣総理大臣の交代時期を現している。最初の黒丸は佐藤栄作から田中角栄に代わった時期。佐藤から竹下までは、ほとんど経済政策を打ち出さなくても良かった。1989年の黒丸は宇野宗佑から海部俊樹に代わった時期、日本の絶頂期だ。最後の黒丸は小泉純一郎から安部晋三に交代した時期。

海部俊樹から小泉純一郎の間で経済が上昇したのは、小渕内閣のITバブルと、小泉内閣の不良債権処理後の株価上昇の二人だけ、海部内閣から小泉内閣まで、9人の内閣総理大臣、時間は14年間あった。これからの内閣は長期政権で、経済政策がはっきり打ち出せない政治家には無理だろう。佐藤栄作や田中角栄の時代だったら戦後の物の無い時代、消費はほっといても伸びる。だがこれからは政策的経済成長を行わなければならない。それに最初に成功したのが小泉内閣だ。

もちろん経済政策を、総理大臣だった小泉が考えたわけではない。人事権を正確に思考した結果、経済政策は竹中平蔵を大臣にすることで、すべて任せていた。つまり、政治家には経済と政治が、ひとつに成っていない事をあらわしている。

官僚にとって、収入を増やす方法はひとつだ。それは、増税しかない。だが竹中の考えは増税ではなく経済成長率、年間3%成長だった。先進国のほとんどが名目経済成長率(名目経済成長率(%)= ( 今年の名目GDP − 去年の名目GDP ) ÷ 去年の名目GDP × 100)5%成長のところ、竹中は3%で国内経済を回復させようと考えていた。

|

|

|

|

ところが自民党の与謝野、谷垣をリーダーとした一部の議員は、名目経済成長率3%は高すぎる。だから消費税増税と話している。実質経済成長率は1.2%なのだ。これは低い。これでは、労働分配率(労働分配率(%)=人件費÷付加価値×100)簡単に言えば給料が、上がるわけがないのではないか?

中国をはじめ新興国は7〜10%に近い伸び率を示している。国内だけを見ていると、なんとなく大企業は収益がよさそうだが、世界レベルでは思ったほど高くない。実質経済成長率1.2%を続けていたら貧乏国に成るのは目に見えるはずだ。

消費税増税の理由に、社会保障、つまり年金、健康保険、介護保険、生活保護などの安定財源と考えているらしい。が、政策的経済成長を内閣で行なわずに消費税増税を行えば、日本は図7で小泉内閣が立て直した株価が、2003年の770円を割って下げてしまうだろう。

|

|

|

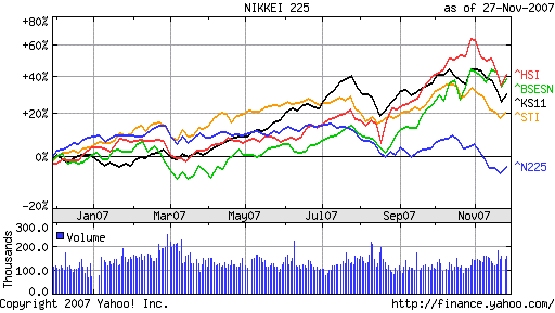

図8 日経平均と他国の株価 |

前ページの図8は一年前の株価指数をゼロとした時の値動きである。青 … 日経平均、オレンジ … シンガポール、黒 … 韓国、赤 … 香港、緑 … インドで示している値動きだ。一年前の株価を割っているのは日経平均のみ、サブプライムショックがあっても、シンガポール、韓国、香港、インドと表記されている国は20%以上の上昇を示している。この図8から日本の構造改革や、経済政策と政治に期待できないことを、株価が示していることになる。

とくに、構造計算書偽装事件以後、平成18年6月21日に建築基準法等が改正されたことにより、建築が停滞してしまっている。従来建築申請には21日で済んだ。ところが改正建築基準法は最大70日、かかり設計に、不審部分があると、再度建築申請で70日かかるのだ。このため企業が新工場を建てることができなくなった。もちろん工場だけではない、不正のあったマンションもショッピングビルも、時間がかかってなかなか建たない。

これを「なんだこんなことか」と思った人は、自分の部屋を見渡してほしい。家の中には必ず家具がある。建築を、行うとその建物に合った家具や、機械が必要になる。これが建築による新たな消費活動となる。とくに新工場が建たないことは、日本にとって深刻な状況だ。経済状態の建て直しの中、生産性向上のための、新工場まで建たないことは、新たな商品の製造ラインを、作ることができないことに、つながるからだ。このようなところにも、日本の政治政策の、悪さが見えてくるようではないか?この政治の悪さが、日本の経済と株価に、影響していることを、消して忘れてはならないだろう。

独立行政法人この言葉を聴いたことがあるだろうか?現在、官僚の天下り先となる、会社である。橋本内閣の時代、行政改革の一環として行われた。中央省庁から現場業務・サービス業務を切り離すことを目的として、この制度を規定した。各省庁の定めた具体的政策の内、公共性が高く、直接民間に請け負わせることが不相応な、現場仕事を担う下部機関のようなものと考えれば間違いない。ところが、近年官僚の天下り問題により、再び行政改革の一環で、独立行政法人、廃止を言い出した。担当大臣は渡辺喜美、金融・行革が担当だ。

この独立行政法人は常に随意契約で事業を行っている。だが、自分たちでは仕事をせず、下請けに丸投げ中間マージンで事業を成立させている。聞こえは良いが、担当省庁の先輩に仕事をだし、税金で養っていることになる。自分たちで、汗水流して利益を確保するならそれは良いことだ。高い中間マージンで無能な官僚OBを養っていることになる。問題はその省庁に、付いている族議員たちだ。出身省庁の利権を確保することにより、結果選挙に当選しているのだろう。

議員は省庁の利権確保のために動くが、最後は選挙だ。自分の生活と利権が先、庶民の気持ちが本当の行政改革につながると。私は20歳を越えた有権者に言いたい。自分の一票で世の中は変わらないと思っているなら投票率90%台まであげてみよう。当選者は必ず変わる。誰が当選するかは判らないが、小泉チルドレンの当選や、片山寅之助の落選などに匹敵するような、象徴的な場面に出会うだろう。

平成17念 9月11日に行った衆議院選挙で東京都の投票率は65.59%だった。平成19年 7月29日に行った参議院選挙で同じく東京都の投票率は 57.87%だった。私は言いたい。後2年の間に衆議院の解散もしくは任期満了が来る。この時には少なくとも消費税だけでも関心を持って選挙に向かおう。民主党が勝てば、当然政権交代につながる。自民党が勝てば福田政権の新たな政治局面につながる。とにかく参議院は6年任期がある。次の参議院選挙で自民党が勝っても現状維持、負ければ大敗退選挙後6年間は野党に第一党を渡すことになる。

自民党でも民主党でもどこでもいいから、しがらみ無く行政改革のできる人が総理大臣や閣僚となってほしいものだ。だが、民主党の代表小沢一郎も疑問の残る人物だと思う。このように、なっていたのでは若者の政治不信はいつまでも続く。せめて「オラが国の先生が、内閣総理大臣になった」的な考え方はやめてほしい。自ら自国の過疎化を進めた原因は、その投票意識にあると思う。

政治家は国家経営を任されているのだ。国民に安心した暮らしを提供することが使命だと考えられる。だが、国民も、自らの意識を変えて選挙には投票するべきだ。不要な政治家は表舞台から降りてもらう。癒着のありそうな政治家も退場してもらう。政治家の政策ミスは、国民の政治家選びが間違っていたからだ。政権には既得権益がある、だからこそ政治家選びは慎重でなければならない。私自身もかんがえさせられる。